研习君语

谈明清家具,我们很多时候都是从材质、款式、线条、审美、文化等方面来说,设计的层面提及很少。

而实际上,明清家具中很多结构设计直至今日仍被奉为圭臬,今天我们就来看看明清折叠家具中精巧的结构美。

中国人的词典里有一些贬义词经常被人拿来形容那些奇巧而无益的技艺与制品,比如奇淫巧技、雕虫小技等等。

自古以来,中国就是一个农耕社会,自给自足的农耕经济使得中国人对于科技始终看得很轻。这就导致一些工巧精妙的物件被划归到了奇技淫巧、雕虫小技的范围。

然而时过境迁,如今人们在欣赏那些传世的明清家具时,一些设计独特﹑工艺奇巧的家具不仅不让人嗤之以鼻,反而令人在眼前一亮。同时,不禁让人惊叹我们的祖先所设计制造出的这些家具是多么的“另类”!

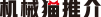

明清家具中就有一些家具使用了精妙的机械结构,有的便于折叠携带,有的便于开合使用。如果不是亲眼见到,很难想象这些也是与大名鼎鼎的圈椅、交椅、万历柜等同时代的明清家具。

在中国传统造物中,运用“折叠”这一工艺由来已久,在各种器物中有很多表现,如中国传统的折扇、折叠伞等等。

我国有许多文学典藏对折叠器物也有所描述,比如明代魏禧《大铁椎传》有“折叠环复(往复环绕)”之句。

而家具中的折叠做法在中国历史上也很早就有。在湖北荆门市十里铺镇附近的战国晚期楚墓出土的折叠床便是最早的一例。

此床设计巧妙,通过简单的拆卸折叠即可缩小四分之三的体积,便于移动或者存放。

最早的折叠床

何为折叠?

“折”在字典中意为:弄断、弯转、曲折、转折、返转。叠,意为连续、接连、叠加,使一物与另一物占有相同位置并与之共存,用对折或交叠的方法减少长度或宽度。

折叠的产生是人类在长期生活和生产斗争中对客观规律的认识和应用。它和器物的造型、装饰一样,受到自然的启示。

明式家具中不乏折叠的形态,主要是因折叠家具兼具以下功能和作用:

节约空间。折叠后体积缩小,所以空间相对扩大; 易于存储和运输。折叠后搬上搬下较为方便,使用也更为容易; 节约成本。同样的用材用料,如果折叠制作的话,可做到降低成本,降低损耗; 降低安全隐患。折叠可以更好地保护物件不受损坏,因其便于收纳,更不易丢失,因而减少了不必要的担忧。

比起常见的家具,折叠家具的机械结构更易损坏,但能够完整保存至今并被不断使用着尤为不易。今天我们就来看看这些明清家具中的另类——折叠家具。

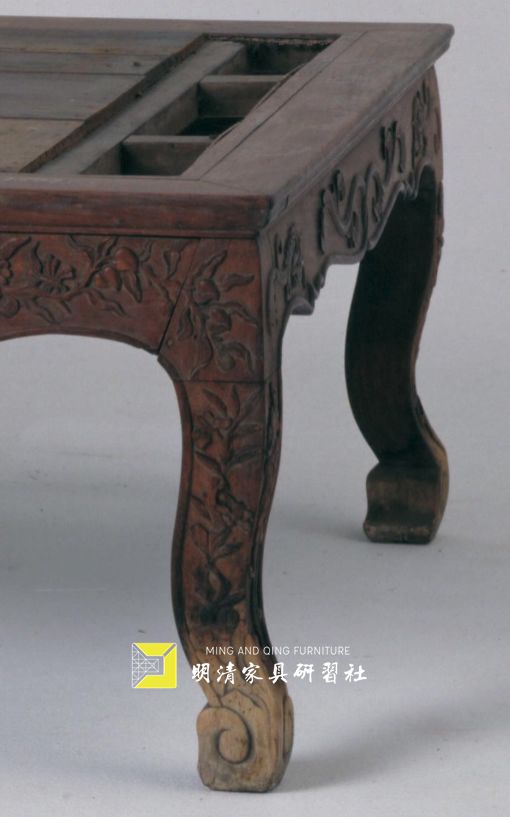

黄花梨束腰拆卸行军桌

明清家具中有一类展腿式的方桌,其上部与下部可以分离使用,这种设计主要目的是一桌两用,此黄花梨束腰拆卸行军桌便是一例,通体黄花梨木制作,用料厚实,体形硕大,上下部份没任何雕刻,线条十分简炼,全身光素。

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

长:90cm 宽:90cm 高:87cm

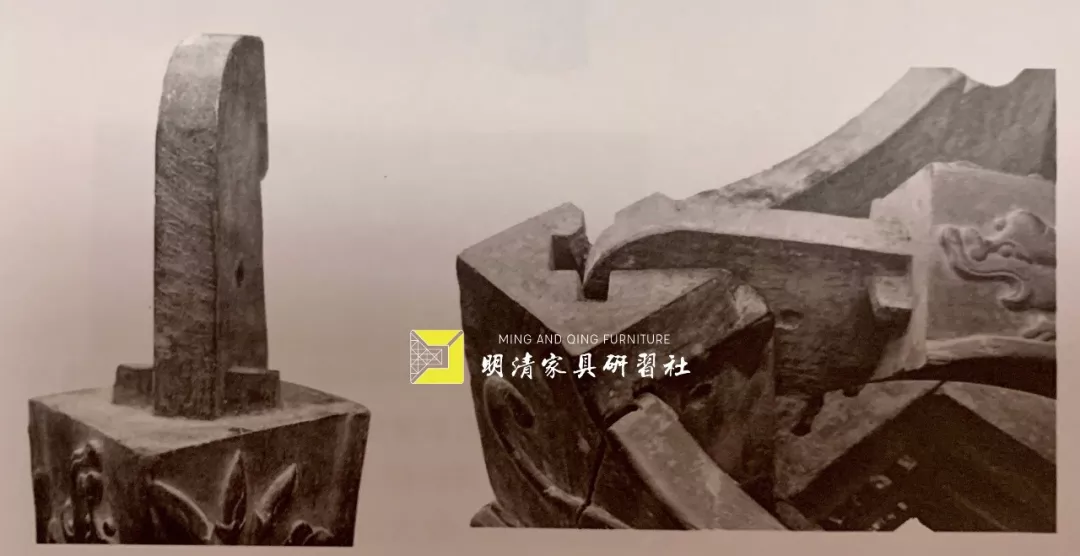

这种方桌上部是一个炕桌的造型,下部接四条光素圆材直腿,四根横梁呈十字状,联结四根桌腿,横梁中钻洞,配以插销,如活页般可收缩,构造巧妙。

上桌下足可拆卸,结体固实,腿足拆卸后,成为一件矮桌。不仅适用于盘腿而坐,更重要的是运输方便,省去移动、迁徙途中的不少麻烦。因此在行军打仗中携带最是方便。

这种军队跋涉途中的便捷家具被明代文人看重,随之用到游山玩水的旅途中,众人席地围圈,笑谈风月。一器两用,正气平和。

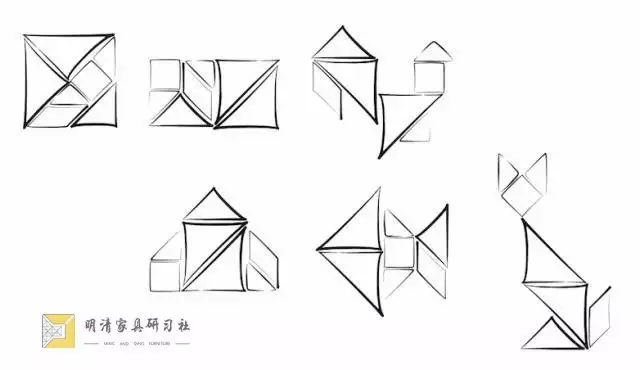

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

(上部)

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

(下部)

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

(下部脚架收缩图)

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

(上下部的连接处)

明 黄花梨束腰拆卸行军桌

(桌面底部接口处)

紫檀旅行文具箱

北宋时期,沈括在《忘怀录》中提出了“游山器”的概念,沈括认为,士大夫远出“游山”,听鸟鸣于茂林、探梅开于南陌,应该带着全套的盥漱用具,需要一套“游山器”。

而这个概念在明代发展为“游具”,晚明时期高濂在《遵生八笺》中《溪山逸游》下特意单列一章,命名“游具”,描述远游时携带的用具。其中既能充当旅行箱又能当做小炕桌的折叠桌是重要的一环。

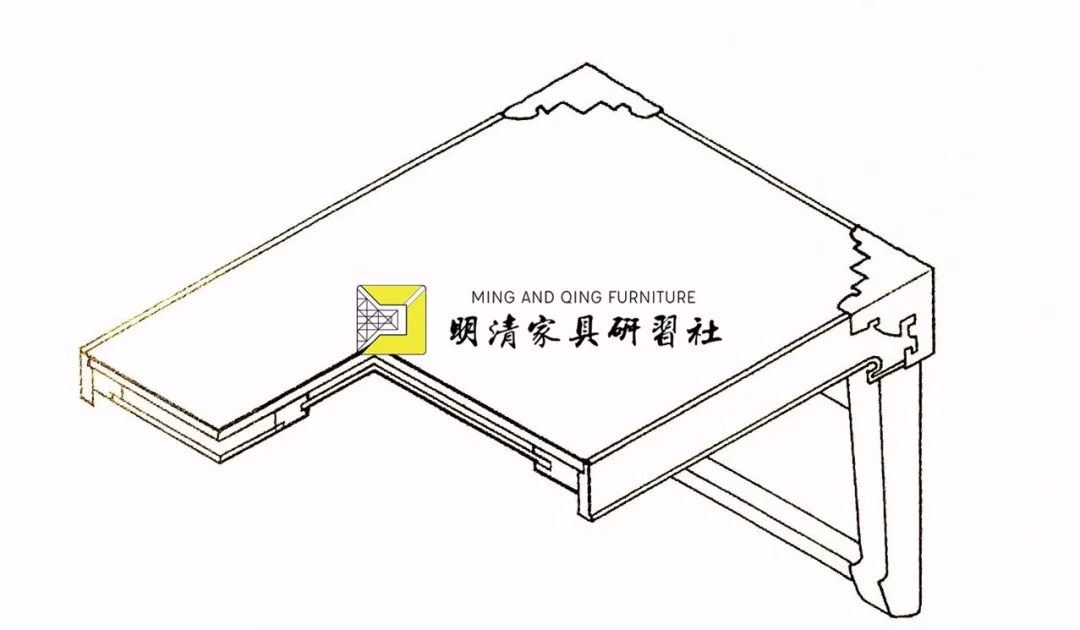

就如此件乾隆帝御用的旅行文具箱,箱全用紫檀木为之,其折叠展开为桌,合闭为箱。箱内设计有两个同样大小的屉盒,每一屉盒都有两层形式各异的多宝格,可以放置64件套小巧精细的文房四宝及文杂器具。

如白玉洗、松花江石砚、玉臂搁、笔筒、兽镇、石章、描金云龙纹笔等等,每件器具都有固定的位置,器格按其形状大小而特制,严丝合缝。

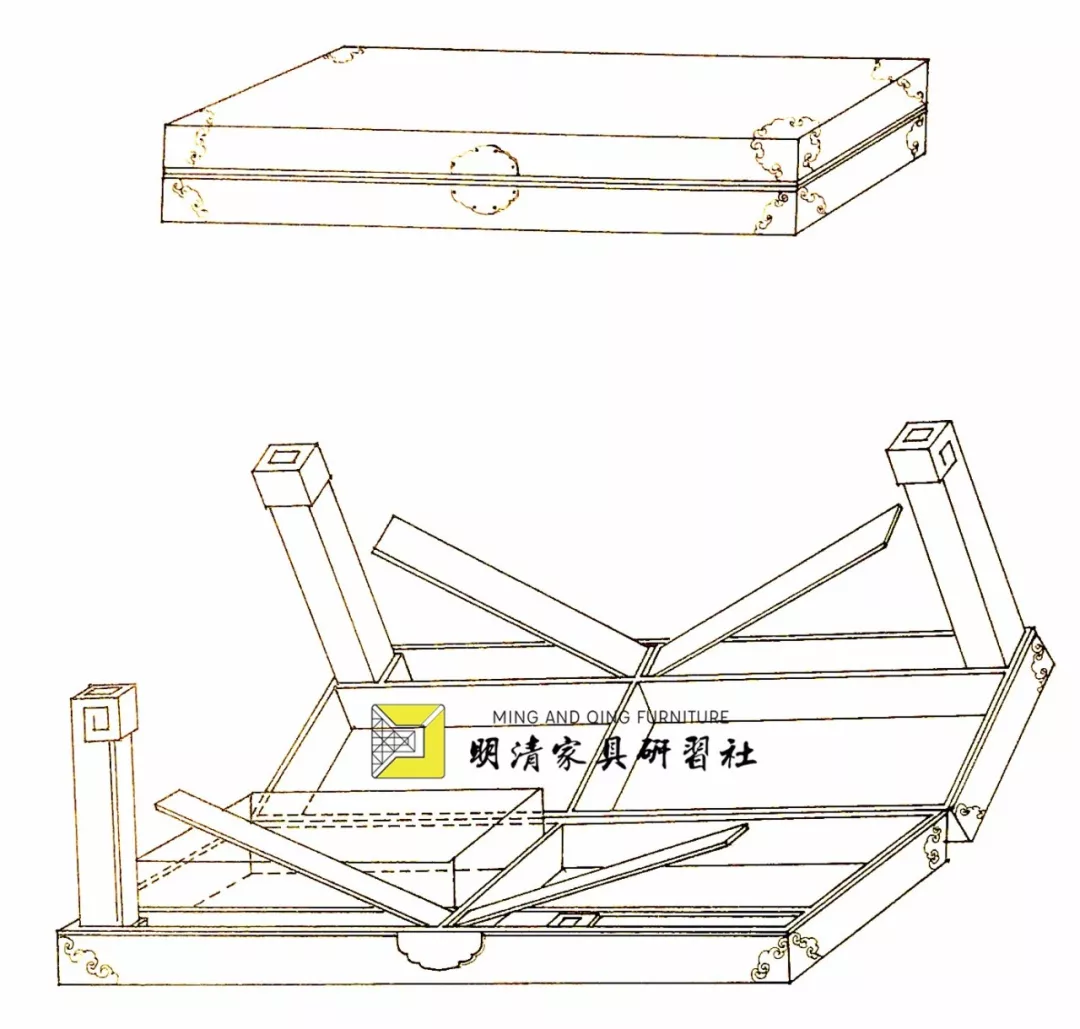

箱盖装有镀金暗锁,钥匙孔设在箱底。箱打开成长方形小桌,桌面是由两片大小对称的板面接合而成。

妙处在于,每条板面的四边的桌沿部分均被加宽,形成长度一致的“边壁”,其结果便是板面连同其四围的木壁同时还构成了对等的半个匣体。

两个板面的一边,在边壁的棱沿处以金属合页相连;另一边,则在两角上各安装一条桌腿,由此形成四个外角上的四条桌腿。

想让这个箱匣变身成桌几,只要将合拢的两个对半匣体打开,掏出四条桌腿扳直,当然别忘了先把箱内的物品取出,然后通过合页将一对板面转动到呈同一平面的角度,一张小桌便出现了。

此文具箱将多种文房器具装于一箱内,随时随地都可打开作为炕桌,用以题诗赋词、处理政务、对弈论棋以及欣赏书画。

此箱设计精巧,最适宜外出旅行使用,为清代乾隆时期家具中的杰作。

清乾隆 旅行文具箱线描图

屠隆在《考盘余事》中这样描述此种叠桌:

“一张高一尺六寸,长三尺二寸,阔二尺四寸,作二面折脚活法,展则成桌,叠则成匣,以便携带,席地用此抬合,以供酬酢。其小几一张,同上叠式,高一尺四寸,长一尺二寸,阔八寸,以水磨楠木为之,置之坐外,列炉焚香,置瓶插花,以供清赏。”

其描述的效用做法就跟乾隆这张折叠桌一模一样。

折叠式方桌

在明代文人的心中,士大夫出游,就要携带一张这样的折叠桌。

不仅盛装外出所需的物品,到了山间河畔风景如画之地,还可以将箱子展放成桌,大桌作餐桌,供宾主围坐,品茗饮酒。

甚至还要摆上香炉花瓶,明代文人对生活格调的讲究,顿时显现出来。

明 黄花梨平头案

明 黄花梨平头案构件

明 黄花梨平头案

黄花梨折叠床

明代对折叠技术的掌握也同样优秀,从这张明代黄花梨折叠床中便可看出一二。

床面的折叠与床腿的收放在方式上与叠桌相同,床面在半横处一分为二,以合页相连,四角的支腿则装有金属转轴,能够随时支起或扳倒。

中间两条花瓶式支腿,凭借榫卯关系拆或装到床面中央的接合处。

黄花梨六足折叠式榻

折叠后

无论是床面上金属合页的使用,还是桌腿上金属活轴的构成,都表明了明代对金属构件的使用已经相当出色。

牢固的、转动性能良好的金属构件也使得折叠家具使用寿命更长,更为结实耐用。

黄花梨六足折叠式榻 局部

折叠用的关节

柞木折叠式炕桌

清代在明式折叠技术上推陈出新,就如这件柞木折叠式炕桌。结构则是两足为一组,上有横枨,下有底枨,由上枨的合页与桌体相连。

此桌的结构特殊在为求牢固做成了双层式,可有效抵抗颠簸而不易散开。这与今天的攒边嵌板结构有异曲同工之妙。

家具的四角有厚重的铁包角、錾花鎏金,既作为装饰,又有加固作用。

清中期 柞木折叠式炕桌

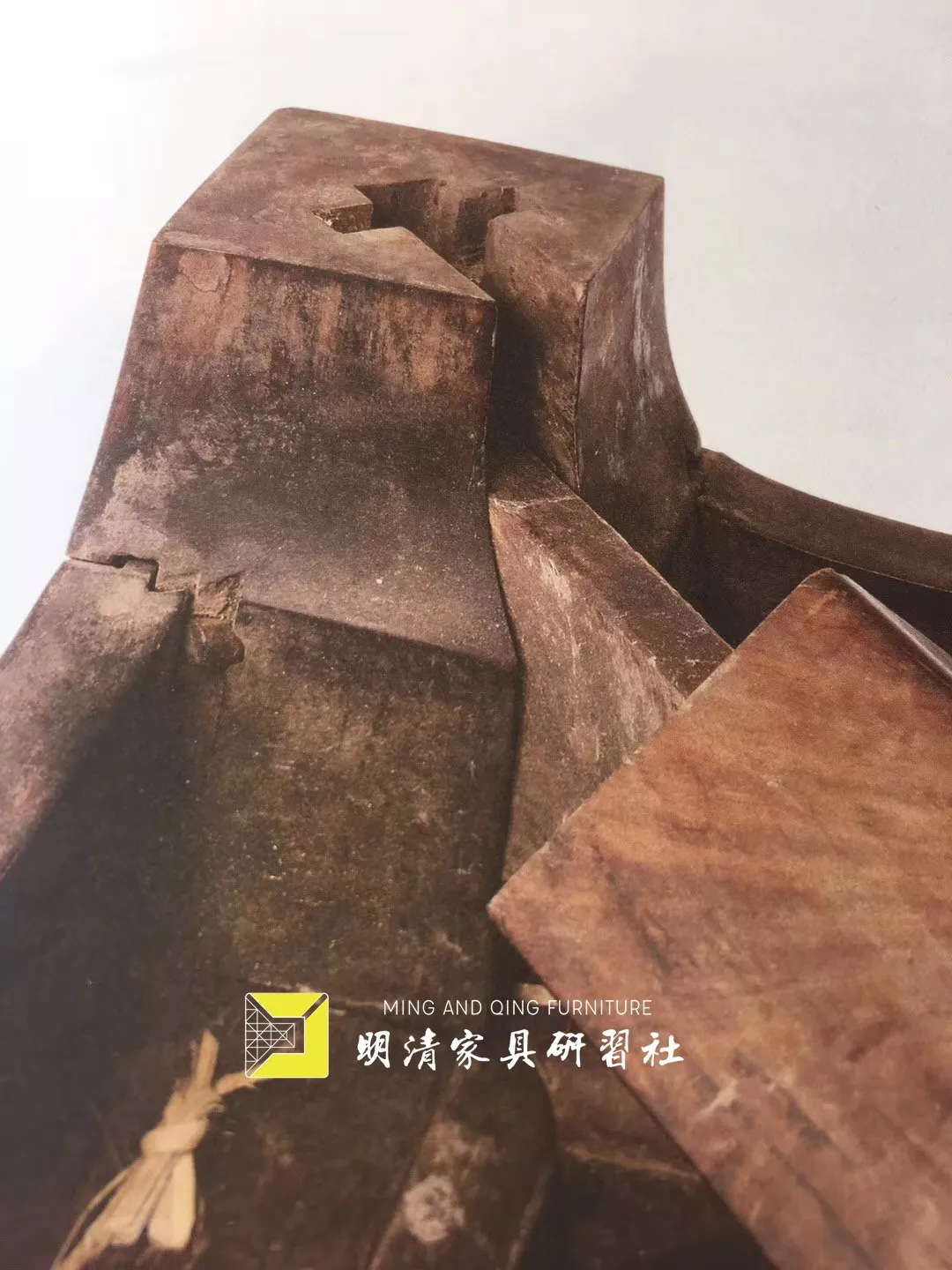

黄花梨四面平式折叠榻

此件四面平式折叠榻亦是个中翘楚,此榻腿足上下两截,下截腿足出大榫舌纳入上截,贯以木轴,可以自由折叠。

下截在榫舌旁另有呈十字形的短燕尾榫,起固定作用,折叠时,需要先将下截往下拔出燕尾榫,方能向内转动。

黄花梨四面平式折叠榻折叠处榫卯结构

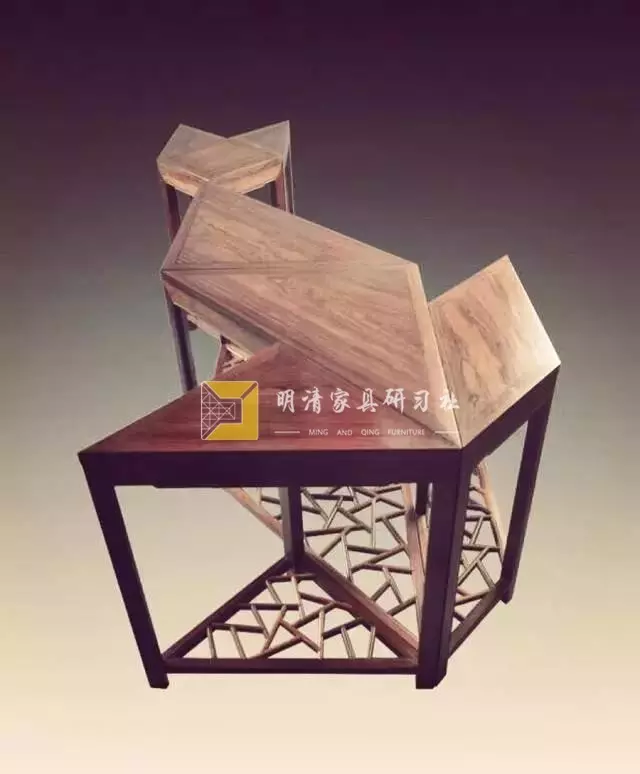

在现代设计中也不乏以折叠或为设计出发点的各种器物,从中不难看出,在这一类设计中,外观形态仅仅是结果而不是原点,设计师关注更多的是使用方式所带来的变化。

毋庸置疑,明清家具中的机能性构思方式可以超越时空,对于当下的家具设计依然具有可借鉴的作用和意义。

- END -